用户国家分布

用户数

现货对

合约对

服务支持

? , , . ...

什么是比特派冷钱包? 比特派冷钱包是一款基于硬件的安全钱包,相比于热钱包更加安全,因为存储在离线设备中,不易被黑客攻击。 比特派冷钱...

什么是矿工费? 矿工费是区块链交易中的一种费用,由于在交易确认过程中需要矿工验证和加入区块链,因此需要支付给矿工。矿工费的高低可以影响交易的确...

im钱包官方正版支持30多种法币通过多种支付方式便捷购买比特币 、以太坊、USDT 等数字货币,最快1分钟内完成交易。 全部交易由im钱包官方正版认证商家提供服务,提供不同服务商的报价比较功能,帮助你选择更快、更便宜、更合适的服务商。

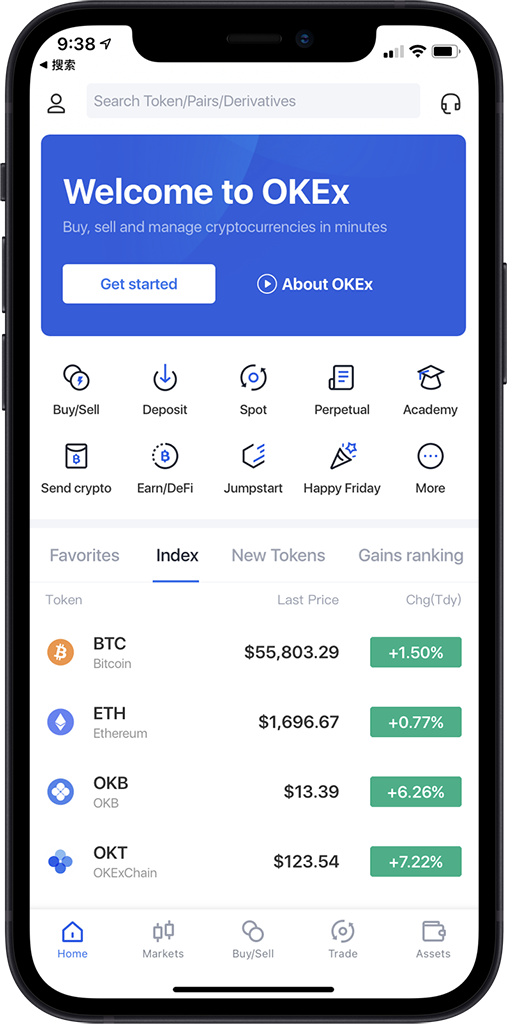

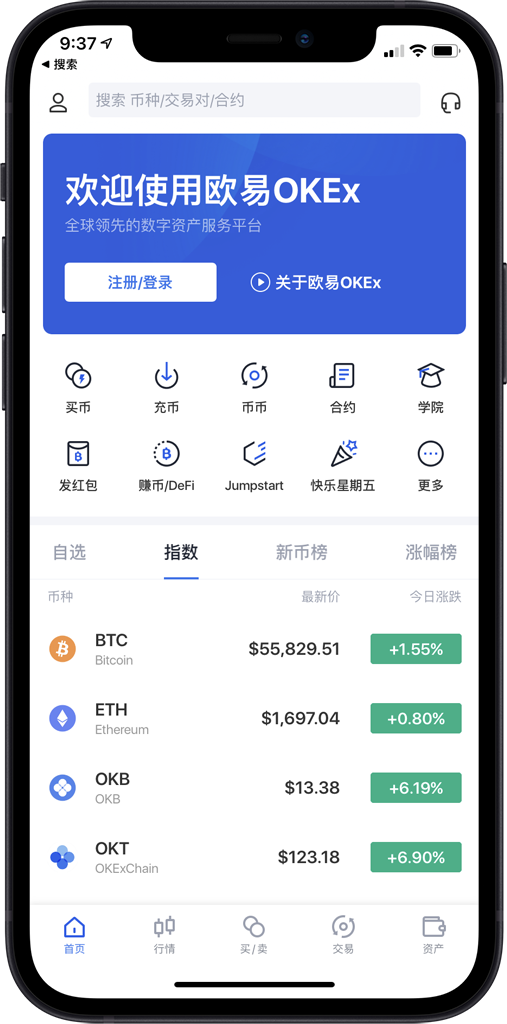

OKX 拥有丰富的交易对及专业的数字货币衍生品,提供限价单、市价单、止盈止损、冰山委托等9种下单方式,能满足多样化的交易需求。

im钱包官方正版提供丰富的金融工具。通过赚币和借贷等产品,用比特币和其他加密货币构建您的多样化投资组合。

im钱包官方正版 在提供丰富的交易产品之外,也能为用户提供好用的数字货币挖矿及钱包管理工具。满足用户多样化的需求,帮助用户为手中持有的数字货币设计最大化收益。

多终端完美兼容,随时满足各种场景的交易需求。

随时查看实时行情

轻松买卖BTC,ETH,XRP,OKB和其他数字资产

获取您关注的加密货币价格变化预警

查看比特币现货、期货、期权价格

比较各交易所加密货币价格

拥有海外Apple ID账户,谷歌应用商店账户,建议下载此版本。